Google広告、Yahooプロモーションでは、検索広告の種類が2つに分かれます。

・拡張テキスト広告

・検索レスポンシブ広告

広告運用者は2種類に増えたことで、それぞれの広告文の良し悪しを分析して判断することが、以前より大変な作業になってきています。

今回はGoogle広告スクリプトを活用して、2種類の広告をアセット別に自動集計して、グラフで評価できるようにしてみました。

Google広告の運用画面で確認

検索広告一覧の確認

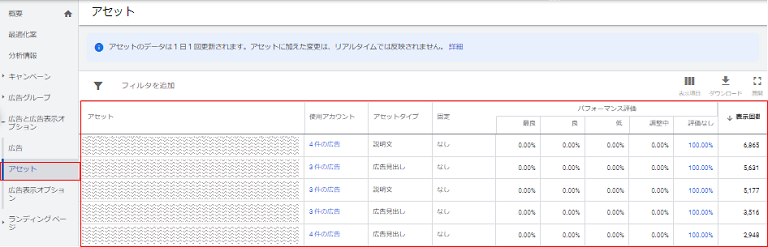

運用者の方はご存知のとおり、Google広告の検索広告の結果は下記の箇所で確認できます。ここでは、拡張テキスト広告と検索レスポンシブ広告の両方が見れます。

ただ、検索レスポンシブ広告については合算値であり、個々のアセットの結果は見ることができません。

検索レスポンシブ広告のアセット一覧の確認

運用者の方は、検索レスポンシブ広告のアセット別の結果も下記で確認していることと思います。こちらは相対的な評価と数値は表示回数だけが表示されます。

これでは十分に分析できず、どれが良いのか分かりづらいですね。

そこで、これらの結果をスプレッドシートに出力して、分析できる形に整えていきます。

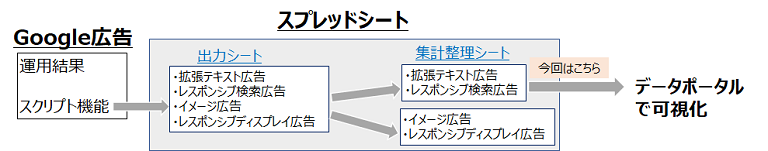

Google広告から自動出力、グラフに可視化するまでの流れ

Google広告からスプレッドシートへデータを自動出力して、可視化するまでのデータの流れは下記のとおりです。スプレッドシート内でrawデータを一旦出力して、数式を使って別のタブへ「拡張テキスト広告」「レスポンシブ検索広告」だけをアセット別に出力します。

そして、Googleデータポータルによって表やグラフで可視化していきます。

Google広告のスクリプトでスプレッドシートへ出力

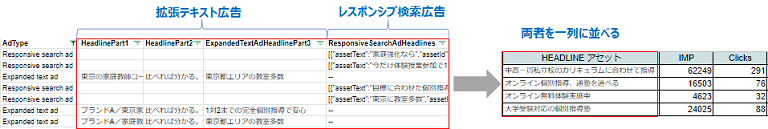

まず、スクリプトの設定を行って、広告の結果をスプレッドシートに出力します。 出力方法はスプレッドシートへ自動出力設定の記事が参考になります。スクリプトによって出力すると、一例として下記のようになります。

スプレッドシート内で整理する

次に、下図のようにスプレッドシート内で、拡張テキスト、レスポンシブ検索広告のアセットを一列に並べて、それぞれの結果を右側に集計します。

=UNIQUE({‘(タブ名)’!(HeadlinePart1の列範囲);’(タブ名)’(HeadlinePart2の列範囲);’(タブ名)’(ExpandedTextAdHeadlinePart3の列範囲);’(タブ名)’(ResponsiveSearchAdHeadlinesの列範囲)})

説明文も同様に、下記の数式例で一列に集計します。

=UNIQUE({‘(タブ名)’!(Descriptionの列範囲);’(タブ名)’(ExpandedTextAdDescription2の列範囲);’(タブ名)’(ResponsiveSearchAdDescriptionsの列範囲)})

このようにすることで、アセット別の結果が集計されたので、そのまま分析することもできます。

また、この後に占めるようにGoogleデータポータルで可視化するためのデータソースとして利用することもできます。

ここまでは一度設定すれば基本的に自動更新で時間をかけずに行えます。

Googleデータポータルで可視化する

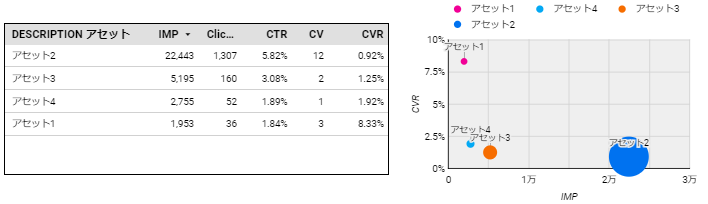

ここまで来たらいよいよGoogleデータポータルで表、グラフに可視化します。グラフでは横軸をインプレッション、縦軸をCVRにしましたが、数値規模によっても変わるのでいろいろ変えながら試してみましょう。

傾向や違いがあまり出てこないこともありますが、CV貢献度の違いが出てきたら成果の良いアセットだけ強化することで調整しましょう。

データ取得が不完全になってしまうケースもある

上記はうまくデータが取得できた前提ですが、データが正確に取得できない時もあります。それは広告文言を上書き更新した場合です。

例えば、過去30日間をスクリプトで出力するとします。

・アセットを運用画面上で上書き編集した日:7/31

・データを出力した日:8/1

スプレッドシート上で、アセットは変更後の文言、表示回数やクリック等の指標は7/1-7/31までの結果が表示される

レスポンシブ検索広告は運用画面からダウンロードしても同様に起こることですが、このようなことも考慮して集計時に注意が必要です。

前もって集計すると分かっている場合は、既存の広告アセットを上書きするのではなく、新規で別に作成すると良いですね。

まとめ〜今後も仕様が変わって集計、分析方法は変化していきます〜

Google広告の仕様は毎年どんどん変わっていて、今後も常に変わっていくでしょう。

つまり、今回ご紹介した方法も今後もアップデートに合わせて微調整していく必要があるのです。

大変なようにも思えますが、同時に分析が便利で傾向を把握しやすい方向に向かうことでもあります。

今後も仕様のアップデートに期待しながら、より良い分析と成果向上につなげていけると良いですね。