こんにちは!中都です!

かの有名な日本のマーケター、森岡毅氏は様々な名著を残しております。

「確率思考の戦略論」も例外ではなく、とても良書なのですが、これがなかなか難しい…!

もしかしたらこの記事に辿り着いた方の中でも、解説記事を探しているという方もいるのではないでしょうか。

この記事では、

- 書籍の要点をざっくりと解説しつつ

- 実務視点でWeb広告にどう応用できるのか

を中心にお伝えします。

「確率思考の戦略論って難しそう…」という方もご安心ください。

(また、良かったら動画でも解説しておりますので、そちらも併せてご覧ください。)

確率思考の戦略論が提唱する“プレファレンス”とは?

まず、「確率思考の戦略論」という言葉を聞くと、「それってギャンブルみたいな話?」と感じる人もいるかもしれません。

もちろんこの考え方が書籍のキモですので、ここを理解しない限りは先に進めません。

森岡毅氏がこの本で伝えたいのは、「人の意思決定には“確率的な構造”がある」という事実です。

意思決定になぜ“確率”なのか?

たとえばあなたが牛丼を食べたいと思ったとします。お腹が空いたお昼を想像してみてください。

ほとんどの人が無意識に「すき家」「吉野家」「松屋」のどれかをイメージしているのではないでしょうか。

ただ、この選び方は、完全なランダムではありません。

過去の体験、味の好み、値段、広告で見た印象……(最近では混入事件も…?)

そういった「好み(=プレファレンス)」に応じた確率分布の中で選ばれているのです。

このことを「脳内サイコロ」と表現します。

“脳内サイコロ”とは?

たとえば、ある人のサイコロがこうだったとします。

■ プレファレンス(脳内サイコロ)の例

| ブランド | 確率 | 補足 |

|---|---|---|

| すき家(1、2、3) | 50% | 好きだから |

| 吉野家(5、6) | 33% | 思い出がある |

| 松屋(4のみ) | 17% | 味噌汁が美味しい |

| なか卯(なし) | 0% | 行ったことがない |

ある人とは僕のことです。

「すき家が好きや」な人(←…???)ですね。なお僕は近所の吉野家の思い出があり、次点が吉野家、松屋は味噌汁が美味しいから3番手といった感じです。なか卯はもはや入ったことがないので、確率はほぼゼロです。

そんな僕が「牛丼を食べたい」と思ったとき、このサイコロを振って出たブランドに行くという考え方です。

つまり、私たちが商品やサービスを選ぶという行動は、

個々人が持つ“確率のサイコロ”によって支配されており、ブランドごとにグラデーションがあるということです。

マーケターが考えるべきこと

ここで重要なのは、マーケターが「どうやってある人のサイコロの面を増やすか」を考えること。

すなわち、自社ブランドが選ばれる“確率”をどうやって高めるかです。

「誰に売るか」だけでなく、「その人の中で自社の面をどう増やすか」が現代の戦略のキモなんです。

NBDモデルが教えてくれる「操作可能な変数」

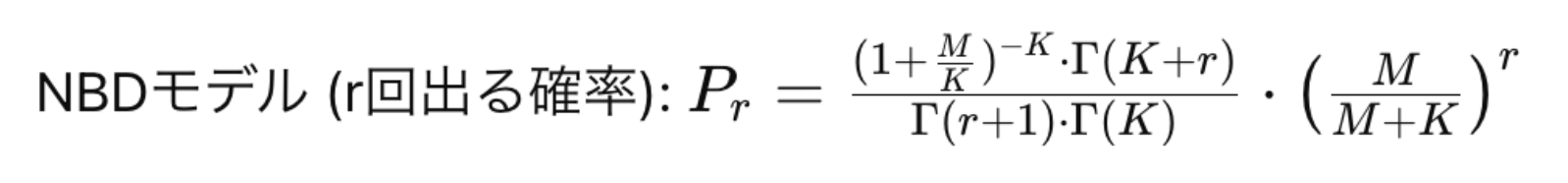

この“プレファレンス”を数学的に扱えるのが、NBDモデルです。

難しく聞こえますが、考え方はシンプルです。

↑数式アレルギーの方は理解しようとしなくてOKです(笑)

この数式は市場構造・購買行動を支配する数式です。

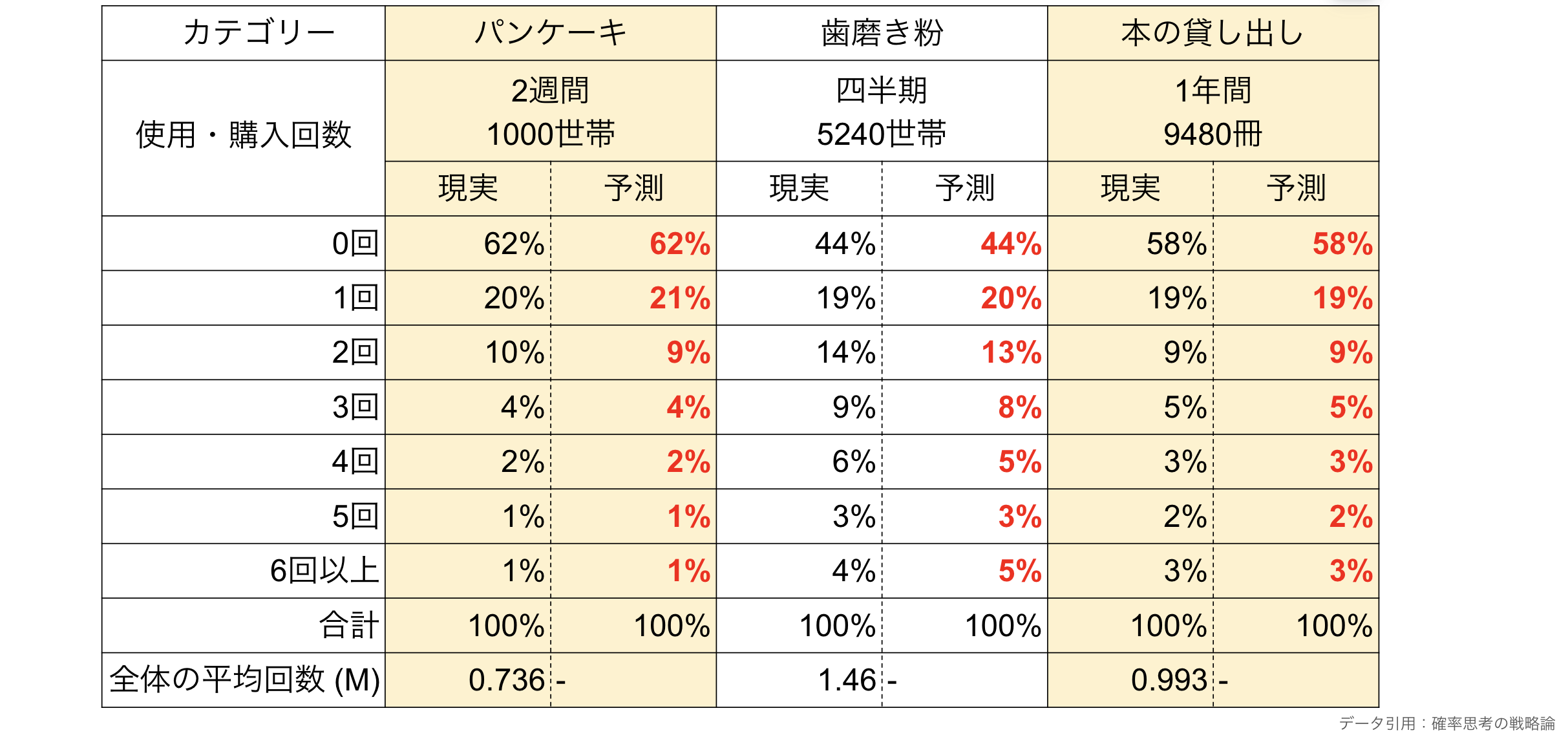

この数式を利用したシミュレーションを書籍では紹介しておりますが、ズレている所を探す方が難しいくらい、正確なことがわかります(↓)。

ちなみにある食品大手の会社のデータを分析する機会があったので、私も手元でシミュレーションしてみましたが、かなり近い数字が出ました。

NBDモデルのポイント①:変数はたった2つ

NBDモデルには、次の2つの変数しか出てきません。

| 変数 | 意味 | 説明 |

|---|---|---|

| M | 平均購入回数 | → 1人あたりが1年間でそのブランドを何回選んだか(=プレファレンス) |

| K | 分布のばらつき | → プレファレンスが人によってどれくらい異なるか(ばらつきの強さ) |

NBDモデルのポイント②:コントロールできるのはMだけ

ですがKは、M(プレファレンス)の平均値によってほぼ自動的に決まります。

だから、私たちが広告や商品設計で狙えるのはMだけなんです。

つまり、「どれだけの人に、どれだけ好きになってもらえるか」。

その確率を引き上げること(=プレファレンスを高めること)が、市場構造の本質だ、と本書は述べているわけです。

USJの市場全体のプレファレンスを上げる戦略

では、森岡さんはこの美しい数式をどのようにビジネスに昇華させたのでしょう。

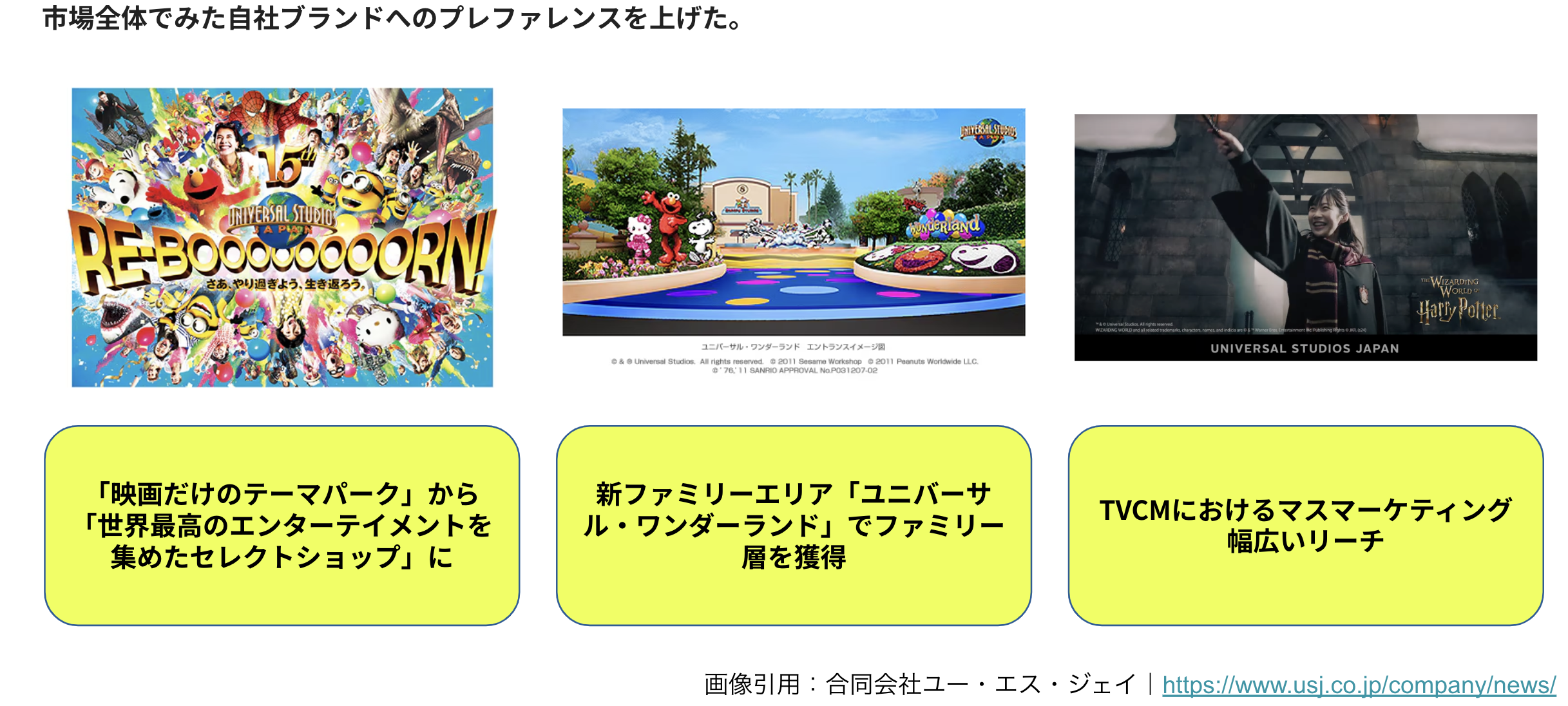

USJは、元々「映画好き」のためのテーマパークというポジションにありました。

でも、映画に興味がない人にとっては、最初から“選択肢にすら入らない”存在だったんです。サイコロで言えば、出目にUSJが入っていない状況…。

それでは市場の中での「M(プレファレンス)」は低くなるのも当然です。

USJの戦略は「面の追加」

森岡氏が仕掛けたUSJ改革は、「好きな人を増やす」というよりも

「興味を持ってくれる人を増やす」=サイコロの面を足すという考え方でした。

具体的には:

- 「映画限定」から「世界最高のエンタメセレクトショップ」へリブランディング

- 「ユニバーサル・ワンダーランド」でファミリー層を獲得

- 「モンハン」や「スリルイベント」でスリル好きやゲーム好きにも訴求

- マスマーケティング(TVCM)で“記憶への浸透”を実施

このように、従来の狭いセグメント(映画ファン)に閉じず、

市場全体でのプレファレンス(M)を底上げすることを目指したのです。

Web広告にどう応用する?「セグメント追加」×「好意形成設計」

では、Web広告の世界ではどうやって「M=プレファレンス」を高められるでしょうか?

応用1:セグメントを“広げる”広告設計

たとえば、あるキャンペーンが「30代女性・美容関心層」だけにターゲティングしているとしたら、

その外の人は永遠に「自社のサイコロを振る機会」すら得られません。

そこで:

- 興味軸を複数用意し、「音楽好き」「ゲーム好き」「旅行好き」などからもアプローチ

- マスに近い配信も行って、認知の裾野を広げる

「自分とは無関係と思っていたけど、ちょっと気になるかも」

そう感じてもらえたら、それが1面追加なのです。

(この考え方は、市場浸透率を高める方法であり、こちらも名著の「ブランディングの科学」の考え方とも重なります。)

応用2:好意の形成は「記憶に残す」ことから

プレファレンスは、認知 → 好意 → 想起という階段を上ることで形成されます。

- 広告で初めて知る(認知)

- なんとなく親近感を抱く(好意)

- 牛丼を食べたいときに名前が浮かぶ(想起)

この3ステップを意識して、

- 認知目的の動画広告

- 好意形成を狙ったストーリーテリング

- 想起につなげる継続配信

というように、広告の役割分担を組んでいくのが有効です。

サイコロを振る機会がある人を増やし、それぞれのサイコロの出目を増やしていく…。

市場構造の本質がプレファレンスだからこそ、このように単純に考えることができるのだと思います。

まとめ

確率思考の戦略論は、単なる“考え方”にとどまらず、

自分のビジネスや広告運用に落とし込んでこそ価値がある。

「この概念、取り入れられそう」と思ったあなたは、すでに一歩リードしています。

弊社はAIとBIを駆使した広告運用を行っております。

もしご興味ございましたらお気軽にご連絡ください。