この戦略は、限られた予算内でのコンバージョン最大化に特に有効であり、運用者の負担を軽減する点でもメリットがあります。

この記事では、目標コンバージョン単価について、メリット、デメリット、運用上の注意点や設定方法を解説しています。

広告運用者にとって、目標コンバージョン単価はとても有効な手段のうちの一つなので、この記事が参考になれば幸いです。

目標コンバージョン単価(CPA)とは

目標コンバージョン単価(CPA)は、自動入札機能の一つで、コンバージョン値や収益を最大化できるように自動的に入札単価が調整される機能です。例えば、目標コンバージョン単価を10000円に設定した場合、CPA10000円の範囲でコンバージョンを最大化するように入札単価が自動で調整されます。

限られた予算内でコンバージョンを最大化するための自動入札戦略として、目標コンバージョン単価はとても効果的です。

なお、目標コンバージョン単価と似た自動入札戦略に「コンバージョン数の最大化」もあります。

この二つの違いは以下のとおりです。

・目標コンバージョン単価

限られた予算内でコンバージョンを最大化させる入札戦略です。

・コンバージョン数の最大化

コンバージョンを最重要視する入札戦略で、予算をつかい切る前提でコンバージョン数を最大化する戦略です。

目標コンバージョン単価と違い、コンバージョン最大化のために予算を全消化する前提で入札を強めていくものです。

このように、この記事で取り上げている目標コンバージョン単価は、コンバージョン数の最大化戦略とは別物ですので、ご注意ください。

目標コンバージョン単価設定のメリット

目標コンバージョン単価のメリットは以下の通りです。運用作業の工数を削減

目標コンバージョン単価は運用担当者の工数を削減することができます。手動入札の場合、1つ1つの入札単価を手動で調整する必要がありますが、キーワード数が膨大な場合、これは非常に大きな手間がかかってしまいます。

目標コンバージョン単価では、AIが自動的に最適な入札単価を設定してくれるので、入札単価を調整する手間が大幅に削減できるのです。

CPAを維持してコンバージョン増加

目標コンバージョン単価では、設定した単価の前後にCPAがおさまるように、入札単価が自動調整されるので、基本的には設定した単価を大きく超えた金額になることはありません。CPAが大きく高騰することを、事前に防ぐことができます。

目標コンバージョン単価設定のデメリット

一方、目標コンバージョン単価のデメリットは以下の通りです。過去のコンバージョンデータが必要

目標コンバージョン単価の自動入札では、GoogleのAIが過去のコンバージョンデータをもとに最適化を行います。つまり、過去のコンバージョンデータが不足していると最適化がうまくいかず、コンバージョン獲得効率が低下、もしくは獲得できないということがおこります。

単価設定が低すぎるとと配信量が減少する

現実とかけ離れた目標コンバージョン単価を設定すると、入札で競り負けてしまい、広告の配信量が極端に減少することがあります。目標コンバージョン単価設定後は配信量をチェックし、極端に減少しているような場合は、単価設定の見直しを行いましょう。

CPCが高くなりがち

目標コンバージョン単価はコンバージョン獲得を最大化する入札戦略ですので、設定された予算すべてを使ってコンバージョンの最大化を目指します。そのため、CPCが高騰してしまう可能性があるのです。

CPCの高騰を抑えつつコンバージョンを増やしたいということであれば、「クリック数の最大化」戦略を使い、上限CPCを設定するのがおすすめです。

目標コンバージョン単価の設定(Google広告)

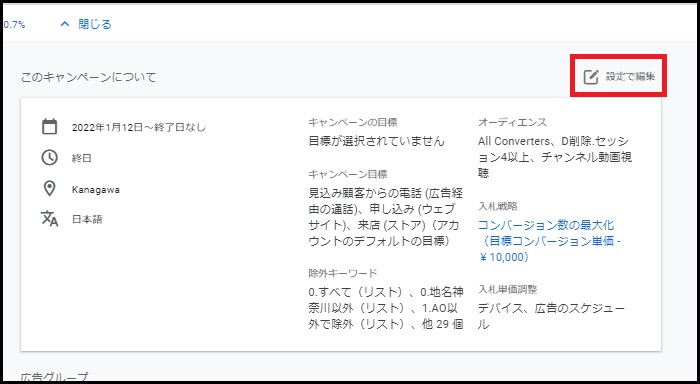

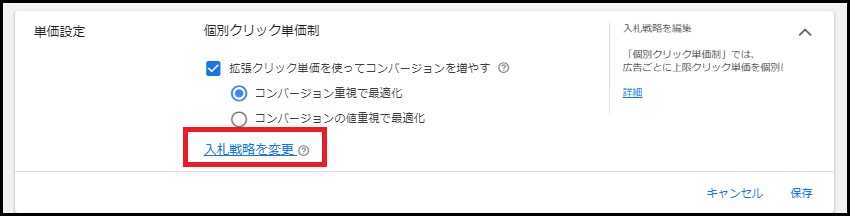

Google広告では、「コンバージョン数の最大化」を選んだうえで、目標コンバージョン単価の設定を行います。運用画面の手順は下記です。アカウント内のサイドバーの「キャンペーン」を選択し、詳細→設定で編集

単価設定 を選択し、入札戦略を変更

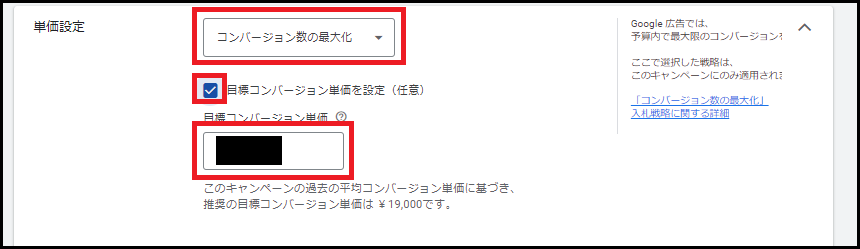

「コンバージョン数の最大化」を選択 → 目標コンバージョン単価に入力し、「保存」

運用上の注意点

また、「目標コンバージョン単価」を用いる場合の注意点もあります。- 立ち上がりの学習期間がある

- コンバージョン獲得が少ないと精度が下がる

- 目標コンバージョン単価が低すぎると配信量が減少する

注意点1:立ち上がりの学習期間がある

目標コンバージョン単価を設定した後に、Google広告で配信を一定期間行うと機械学習によってコンバージョンデータを蓄積されて、それに基づいて最適化が進みます。最適化の機能が働くようになるまで1,2週間の期間が必要ですが、その間に成果が悪いからといって設定値を大きく変更することは控えたほうが良いです。

変更によって学習がリセットされると、1から学習し直しになり、最適化が完了するまでの時間がさらにかかってしまうこともあります。

注意点2:一定数以上のコンバージョン実績が必要

そもそもコンバージョンが獲得されないと、機械学習による最適化も望めません。目標コンバージョン単価は過去のコンバージョンデータをもとにしながら、指定した目標コンバージョン単価でコンバージョン数を最大化するように入札単価を調整されます。そのため、過去のコンバージョン実績が少ない場合、データ不足による精度低下が起こることがあります。

目標コンバージョン単価を設定するのであれば、ある程度のコンバージョンデータがたまってから行うことをお勧めします。

目標コンバージョン単価を導入する前に、「クリック数の最大化」戦略でコンバージョンを稼ぎつつCPAの目安を確認し、その後目標コンバージョン単価を設定するという方法もあります。

注意点3:目標コンバージョン単価を低くしすぎない

目標コンバージョン単価に設定された値が現実とかけ離れていると、オークション入札で選ばれず配信量が大きく減少する可能性があります。その結果、広告効果が不十分になります。

このような状況になったときは、一旦以前のCPAを参考にしながら、目標コンバージョン単価を適正な値まで引き上げるのが良いでしょう。

運用画面とLooker Studioでの確認

これまで述べてきたように、目標コンバージョン単価は多くのアカウントで使われてコンバージョンを増やしたい商材の広告配信では多くのメリットがあります。一方で適切な運用管理をする必要があり、目標コンバージョン単価を設定してから実際のCPAのずれがどれくらいあるかを確認しつつ最適化をかけていくことはとても大切です。

Google広告で設定状況を確認

Google広告の運用画面で現状の設定を確認します。運用画面の「キャンペーン設定」の欄を見れば、「入札戦略タイプ」と「目標コンバージョン単価」が見れます。

「目標コンバージョン単価」は「コンバージョン最大化」を選んで目標値を設定する場合としない場合(入札戦略タイプが「目標コンバージョン単価」、「-」で記載される)に分かれます。

LookerStudioで可視化

、LookerStudioでグラフや表にできれば、一目で状況を把握することができて便利です。しかし、運用画面で設定している「目標コンバージョン」はGoogle広告を直接Looker Studioに繋げても、デフォルトの指標に含まれていないため、別の方法を使わないとみることができません。

そこでGoogle広告スクリプトによる出力で、スプレッドシートを介してLooker Studioで可視化する方法を考えます。

Google広告スクリプトで自動出力

Google広告で運用した結果をスプレッドシートへ出力します。Google広告スクリプトの設定、出力の詳しい方法はGoogle広告からスプレッドシートへ出力する方法で記載しています。

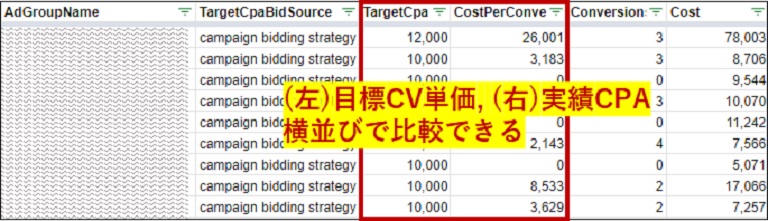

出力後は下記のように、キャンペーン、広告グループで設定した「目標コンバージョン単価」と実際の結果が両方出力されます。

※「TargetCpa(目標コンバージョン単価)」は最新の数値のみで、変更した場合は過去の日付の欄も最新数値が転記されるので注意が必要です。

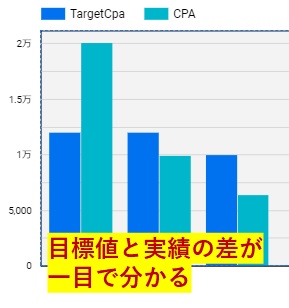

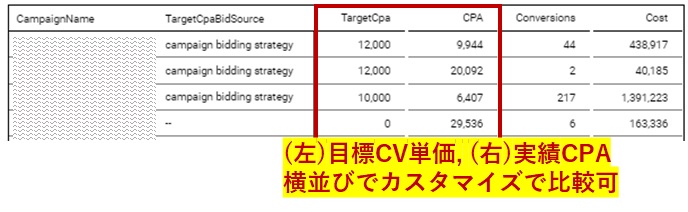

Looker Studioで目標CPAと実績CPAを確認

今度はこれをLooker Studio上で見てみます。先程のスプレッドシートは広告グループの一覧でしたが、ここでは「キャンペーン(CampaignName)」で並べているので、より見やすくなりました。

フィルタをかければ、「TargetCpa(目標コンバージョン単価)」を設定したキャンペーンだけを表示させることも可能です。

フィルタをかければ、「TargetCpa(目標コンバージョン単価)」を設定したキャンペーンだけを表示させることも可能です。

他に棒グラフで「TargetCpa(目標コンバージョン単価)」と実際の「CPA」を並べることもできます。

だいぶ見やすくなりましたね。

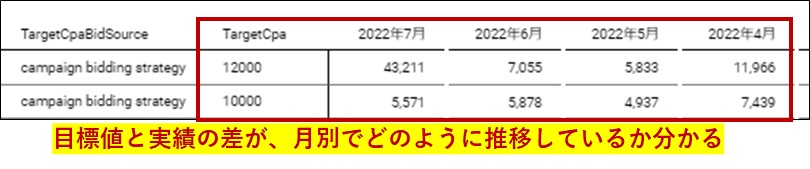

さらに「TargetCpa(目標コンバージョン単価)」を定数化して、実績CPAを月別に横に並べた表を作成しました。

直近の数か月で目標値に対してどのように推移しているか分かります。

まとめ

目標コンバージョン単価(CPA)は、コンバージョンを最大化しながら、指定された単価を維持するために入札単価を自動調整する機能です。これは特に限られた予算内で最大の成果を求める場合に有効です。

設定することで運用担当者の手間を省き、効率的に広告キャンペーンを運用できますが、過去のコンバージョンデータが少ないと最適化が困難になり、望ましい結果を得られないことがあります。

また、設定されたCPAが現実的でない場合、広告の配信量が減少したり、1クリックあたりの費用(CPC)が高騰するリスクもあります。

目標CPAを設定する際は、Google広告の「コンバージョン数の最大化」戦略を使用し、キャンペーンの設定画面から目標CPAを入力することで実施できます。

しかし、設定後は学習期間が必要であり、この間に大幅な変更を加えると最適化プロセスがリセットされる可能性があるため注意が必要です。

また、実績の少ないコンバージョンデータや非現実的なCPA設定は、広告配信の効果を低下させる原因となります。

そのため、適正なCPA設定や事前のコンバージョンデータ蓄積が重要であり、必要に応じて「クリック数の最大化」戦略を併用することで、より効果的な広告運用が期待できます。

目標コンバージョン単価を使用することで、費用対効果の高い広告運用を行うことが可能になります。

この記事が、広告運用者の一助となることを願っています。