ミーティングの議事録作成に、良く1時間以上かけていることはありませんか?今まで手書きのメモやパソコンでタイピングして記録するスタイルでは、会議中のメモ取り、後からのワード入力、上司からの修正指示、関係者への共有作業など業務時間の多くを占めている課題が多くの会社で起きていたことでしょう。

しかし、AIの技術が進化したことでこの状況は変わっています。実際に私たちがクライアント企業で導入支援を行った結果、議事録作成時間を50%以上削減できました。この数字は決して大げさではありません。従来1時間かかっていた作業が、わずか10分程度で完了するケースも珍しくないのです。

AIツールを活用しない企業は、確実に生産性競争で後れを取る時代になったと言えるでしょう。特に、リモートワークが定着した現在において、オンライン会議の議事録作成効率化は、企業の競争力に直結する重要なポイントとなっています。

【基本編】音声認識・文字起こしツールの選び方と活用法

主要な音声認識ツールの実力比較

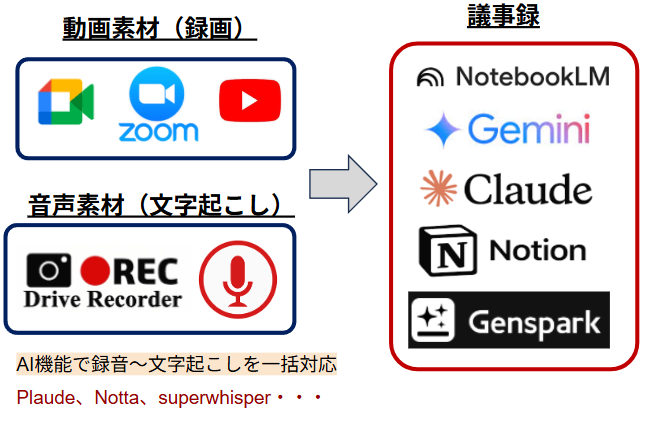

現在のビジネス現場で最も活用されているのは、オンライン会議システムと連携した音声認識ツールです。Zoomの標準録音・文字起こし機能は手軽に利用できる反面で、認識精度に改善の余地があります。一方、Google MeetのGemini連携による自動議事録生成機能は、2024年後半から日本語対応が大幅に向上して、実用レベルに到達したことで注目を集めています。Microsoft TeamsのCopilot統合ソリューションも、Office365を導入している企業にとっては非常に魅力的な選択肢です。

専門的な文字起こしツールとしては、Otter.aiが英語議事録において高い精度を誇り、国際会議や外資系企業での利用が増加しています。日本語対応ではNottaが多言語に対応しており多くの業界で導入が進んでいます。またOpenAIが開発した文字起こしAI「Whisper」徹底ガイド:基本から活用までをは、オープンソースでありながら非常に高精度な音声認識を実現しており、技術志向の企業で活用されている傾向が目立ちます。

実践での重要な注意点と対策

ビデオ会議システムの標準機能とは別に録音を行う場合、相手は気づけない場合が多いので、自ら宣言して参加者全員の事前許可を得ることが重要です。これは法的コンプライアンスの観点だけでなく、信頼関係を維持するうえでも気をつける必要があります。

また機密性の高い会議では、録音データの暗号化やアクセス権限を制限する対策が必要です。

Google Workspaceの統合ソリューション

2025年において各社のAIツールの進歩のスピードは早くなっていますが、最も実用的で導入しやすいのはGoogle Workspace、つまりGoogle Meetの会議機能とGeminiによる文字起こしの組み合わせです。その理由は、精度の高さもそうですが同じGoogleのツールで会議開催から議事録作成、共有、保存まで一貫して完結できる点です。

特にGeminiを活用したGoogle Meetの会議後の自動文字起こし機能は、2024年までは英語のみの対応でしたが、徐々に日本語対応も進むようになり実用レベルに達しています。日本語の認識精度は90%以上を達成しているといわれており、ビジネス利用においても十分に使えるようになっています。

さらに、GoogleドキュメントやGoogleドライブとの連携により、生成された議事録の編集、共有、バージョン管理が一気に行われることも大きいです。チームメンバーがリアルタイムで議事録を編集しながらコメントを追加できる機能は、今までのメール添付による共有方式と比較しても違いは明らかです。

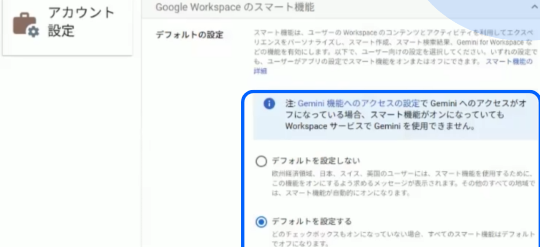

具体的な設定手順と運用のコツ

デフォルトではGoogle Meetの文字起こし機能は「オン」になっていないので、Google Workspaceの管理画面での設定が必要です。 設定完了後に、会議終了と同時に参加者一覧、会議テーマの概要、時系列での主要な議論内容、そしてアクションアイテムの抽出が自動的に行われます。生成された議事録はすぐに共有されるため、会議終了後30分以内に内容確認と必要な修正を行うワークフローを確立すれば、記憶が鮮明なうちに議事録の中身を確認して細部まで間違いのない記録を残すことができます。

NotebookLMとの連携による次回議題の自動生成

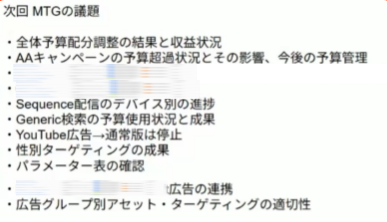

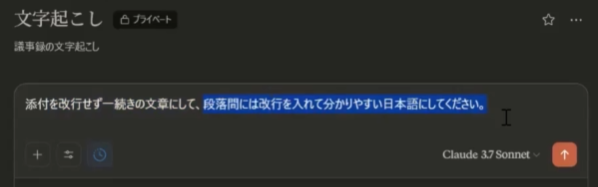

生成された議事録をNotebookLMにコピーして継続的に蓄積すれば、過去の会議内容を横断的に管理できます。さらに、現在の議事録にチェックを入れて「今回のTODOと次回に想定される議題をまとめてください」と指示することで、Geminiが自動的に次回のミーティング議題を文字起こしの中から抜粋してまとめてくれます。

従来は一から自分で考える必要があった議題や項目ですが、選択肢から選んで調整するだけの作業に変わるので、作業と考える時間が大幅に短縮されます。

【応用編】NotebookLMで実現する高精度な議事録管理

定期的な会議でどのくらい変わる?

議事録を書いて終わりではなく、その後の活用度も上がるのがNotebookLMとの連携です。この組み合わせによって過去の議論内容の振り返りと内容をふまえたより高レベルな議論ができるようになります。

実際の運用ではGoogle Meetで生成された議事録をNotebookLMにコピーして、プロジェクト別のフォルダで管理します。蓄積された議事録に対して「今回のTODOと次回議題をまとめて」と指示することで、AIが自動的に次回ミーティングの議題を提案してくれます。この機能により、毎回0から考えていた議題設定が、AIによって洗い出された選択肢から選んで修正するだけの作業に変わります。

実際に弊社でもこの手法を導入して、クライアントとの会議準備時間を70%近く短縮できています。

特に毎週行われる会議では1年間で大きな時間の差になってきます。過去の決定事項や課題を受けて次回に関連性の高い話題で有意義な話合いができるので双方の満足度も上がるのは間違いないでしょう。

過去議論の効果的な活用術

NotebookLMの検索機能を活用することで、「あの件、前回どう話し合ったっけ?」という曖昧な記憶もキーワード検索で正確に振り返ることができます。チーム間の認識齟齬を防げるので、効果は絶大です。

例えば、「予算について」というキーワードで検索すれば、過去6か月間の全会議のメモから予算関連の議論を抽出し、時系列で表示してくれます。これで予算決定に至るまでの経緯や変更点を瞬時に把握できて、新たな意思決定のための判断材料として活用できます。また、新しいメンバーがプロジェクトに参加した際の情報共有においても、関連する過去の議論を瞬時に伝えることができるようになります。

【発展編】その他の効果的なAI活用テクニック

YouTube連携による即座の文字起こし

意外に知られていないのが、YouTubeの文字起こし機能を活用することです。会議録画をYouTubeに非公開(社内用のため)でアップロードして、YouTube自動生成字幕をコピーして、NotebookLMに保存することで整理されて検索可能な記録として活用できます。

外部への共有がもし必要であれば「限定公開」にして、議事録上の特定の発言について詳細を確認したい場合など該当する動画の時間を指定したURLを共有することで、関係者が正確に内容を理解できます。また、YouTube上では倍速再生も可能なため、長時間の会議内容を短時間で振り返ることができます。

プレゼン資料やマインドマップへ1クリックで可視化

議事録の内容をもとにしてGammaやGenSpakなどの生成AI機能を活用することで、会議内容をスライドやマインドマップなどの視覚的に分かりやすい資料として展開できます。方法も議事録の資料を添付して、「10枚のスライドにまとめて」「マインドマップ形式で可視化して」といった指示をするだけで作成できます。

まとめ:AI議事録作成で実現する働き方改革

各社の生成AIの激しい競争により、どんどん高機能なツールが続々と登場しています。

現時点ではGoogle Workspaceで一貫して統一してツールを使うのが総合的に良いと判断して、そのように本記事を執筆しました。

今後も機能が進化して変わり続けていくので、最新情報に注目しながら便利な機能が出たらまずは試して取り入れられる部分を取り込む習慣が大事です。

本記事を通じて、議事録作成だけでなく会議の事前準備やMTGの進行がスムーズに進む参考になれば幸いです。