こんにちは。SPENDAのアシスタントの佐藤です。

2025年に入りGoogleのAIツールである「Gemini」の進化は目覚ましく、非エンジニアでも本格的なWEBアプリケーションを作れるようになっています。少し前までDify、n8n、ReplitといったAIツールで要件整理、コード設計、UI構築を行えるようになり話題になっていましたが、今は複雑な実装でなければGeminiのみでも作成できるようになりました。

弊社でも顧客企業へのマーケティング支援を行う中で、デジタルマーケティングツールの導入や開発の相談を受けてきましたが、時間がすごくかかるし導入コストが課題となることも少なくありません。特に中小企業では、月額費用が高くなるツールが多いので導入に対して消極的になってしまうケースが多かったです。そんな中でGeminiでアプリを作れる機能が搭載されて、実際に検証してみたところ想像以上に良くて可能性を感じました。

今回はGeminiをアプリ作成に向けてできることと、実際に作成したアプリの事例をご紹介します。

従来のアプリ開発との違いとコスト削減効果

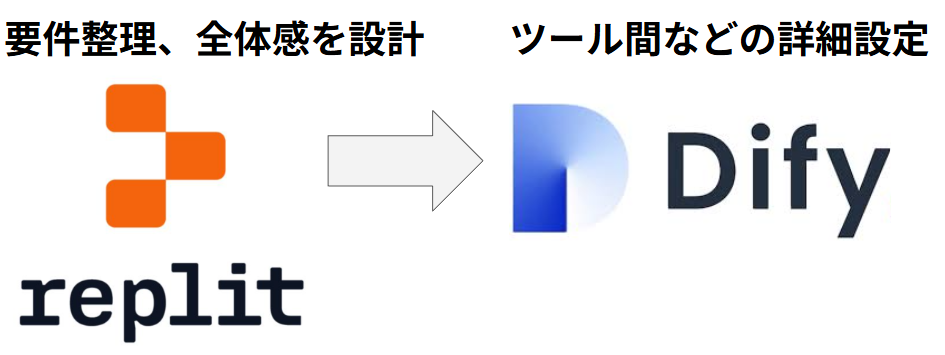

これまでのアプリの開発フローは、まずReplitで要件整理とプロトタイプを作成して、その後Difyで詳細部分を実装していく流れでした。これだけでもAIがなかった時代に比べて、格段に時間とコスト面で有利になっていきました。

そして、今回Geminiの機能の進化によってさらに選択肢と便利さが加速されました。今まで課題であった内容もかなり気にならなくなっています。

• ツール利用上限量などの制約

• ツール間の連携作業

• 学習コストの高さ

実際にGeminiでアプリが作成できれば、Google Work Spaceのライセンス料のみで(企業版の場合)で開発が可能となり、大幅なコスト削減が実現できます。

もちろんGeminiだけで複雑な機能のアプリは作れないので、簡単なものに限定されますが、それでもちょっとした作業などでWEBアプリを使って1クリックなどでやりたいことが実現できれば、大きな進展と言えるでしょう。

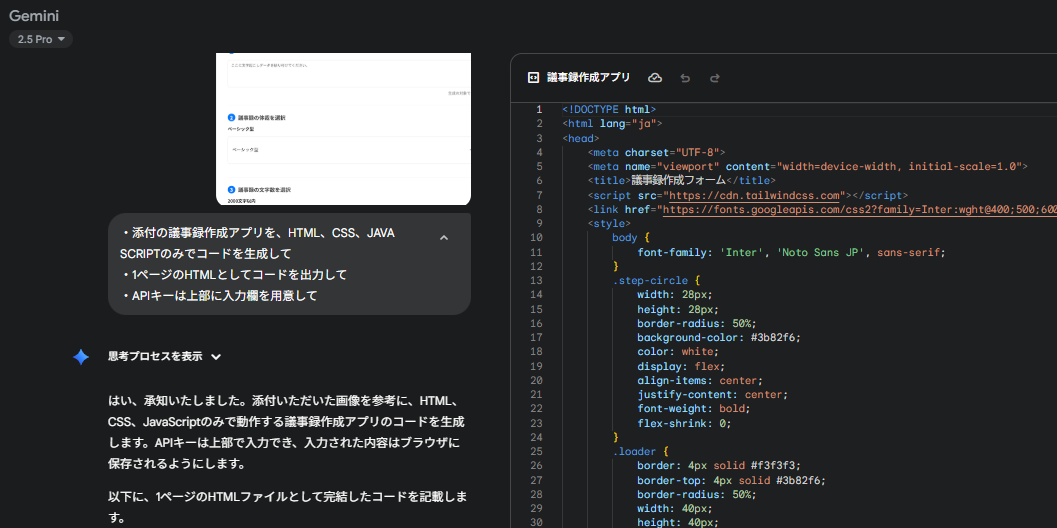

実際の開発プロセス

Geminiでのアプリ作成は驚くほどシンプルです。完成イメージの画面キャプチャを用意して、それをGeminiに添付して「HTMLとCSS、JavaScriptのみでコードを生成して」と指示するだけです。使う人それぞれでGeminiのAPIキーは異なる場合は、その入力欄も上部に設定する指示を出します。

そして、もしボタンを押す機能などが作動しなかったら、追加で個別の機能について指示を出します。

これを繰り返していけば、思いどおりに動くアプリケーションのHTMLファイルが生成されます。

GeminiでHTMLコードが完成したら、そのファイルを自社のサーバーなどにアップロードすれば、WEB上で使えるようになります。

一般公開する際はセキュリティ範囲などに注意する必要がありますが、これだけでほぼ無料でアプリ作成ができて時間も慣れればそんなにかからないので、量産することもできます。

実際に作成したアプリを紹介

1. 議事録自動生成アプリ

オンラインMTGなどで録音した文字起こしデータをアプリ内の投稿欄に入力して、任意の選択項目を設定すると、Geminiが自動で整理された議事録を生成してくれるアプリです。PDFダウンロードも1クリックでできる機能も実装しました。

早速支援している顧客企業でもテスト的に導入を行ったところ、会議後の議事録作成時間が従来の1/2以下に短縮されました。

しかもこれを作るのに、完成イメージ図を用意して指示を出すわずかな時間と、Gemini APIキーのわずかな転送料しかかかっていません。

これであれば気軽に試してみることができるし、定例会議の頻度が多い会社になると大幅な生産性向上が期待できるでしょう。

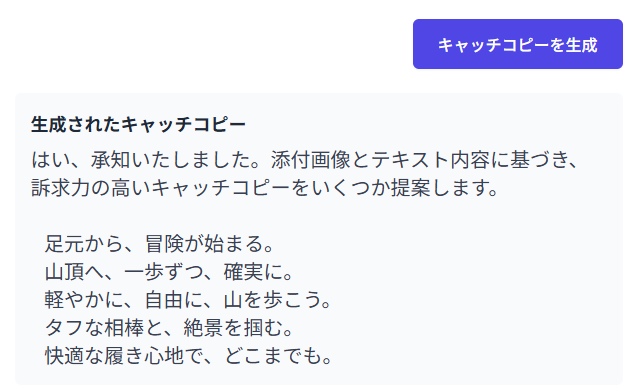

2. キャッチコピー生成アプリ

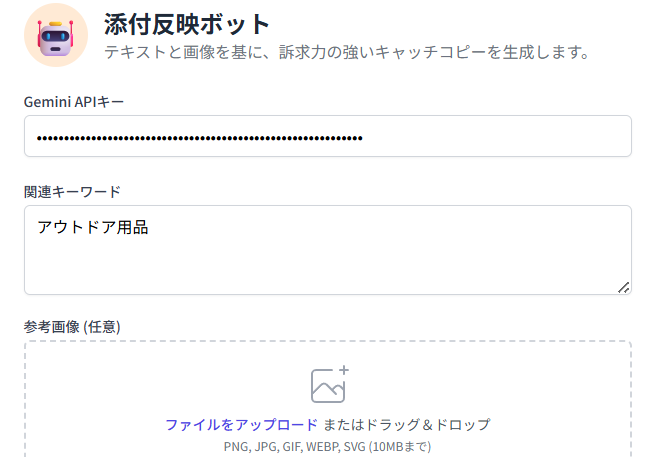

次に過去のバナー広告のキャッチコピー一覧をPDFで添付して、同じブランドの新商品のバナー広告を作成するときのキャッチコピーをGeminiに20字以内で考えてもらうアプリです。

キーワードを入力して、それに基づいていくつか案を出してもらいます。

これをそのまま使うかどうかは別途検討が必要ですが、アプリの機能としてはGeminiで作って目的のものが完成していると言えます。

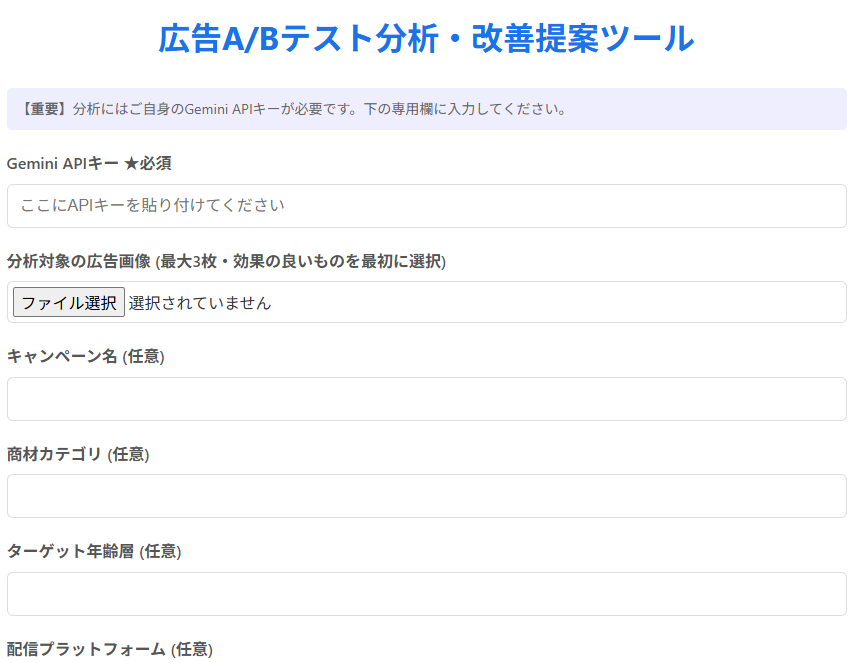

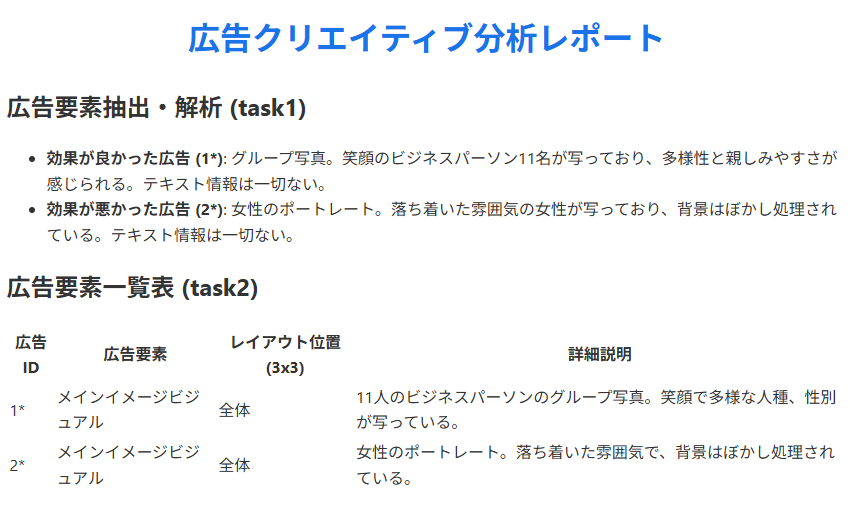

3. 複数画像分析・比較アプリ

次にバナーや広告の画像素材を複数アップロードして、Geminiが見た目を比較して分析、考察した結果を出力するアプリを作成してみます。マーケティングではA/Bテストとして、商品写真の比較検討やデザイン案の評価に活用できるものです。

GeminiのCANVAS機能で入力項目を下記のように作成しました。

これはシンプルなアプリですが、もっと細かくブランドの方針に合わせて分析したい項目を追加して作りこんでいけそうですね。

Difyとの使い分けと最適な活用シーン

Geminiによってすべての作りたいアプリが作成できるわけではありません。特に複雑なワークフローや多数のツール連携が必要な場合は、その他のDifyや専門会社に最初から依頼するほうが良いです。

その違いをまとめと次のとおりです。

Geminiが適している場面

• シンプルな単機能アプリ

• プロトタイプの迅速な作成

• 社内ツールの開発

• 学習目的での開発体験

従来ツールが適している場面

• 複数APIの連携が必要

• 複雑なデータ処理フロー

• エンタープライズレベルの機能

• エラーをほとんど出したくない場合

ビジネスでの活用のポイント

Geminiでアプリを作ってみて、企業支援にどのように活用できるか考えたところ、まずはアイデアから実装までのスピードが圧倒的に向上することかと思いました。

クライアントとのMTGで提案してその場でプロトタイプを作成してプレビューを共有することができて、即座にフィードバックを得ることも可能になるでしょう。

その他にビジネス活用でうまくいかせるための3つのポイントをまとめてみます。

ビジネス活用でうまくいかせるための3つのポイント

1. 完成イメージ図の用意

簡単なモックアップでも大丈夫なので、パワーポイント等で作成した視覚的なイメージがあると望むようなアプリが作成しやすくなります。

2. 段階的な機能追加

一度に全機能をGeminiに指示するよりも、最初に基本的な機能を盛り込んでもらい、一旦機能することを確認してから段階的に機能を追加していく方が成功率が高くなります。

3. 継続的なAIとの対話による微調整

エラーが発生したり思いどおりでなかった場合も、Geminiと辛抱強く対話を繰り返すことを通じて解決できるケースは多いです。もしGeminiでできなければ、Difyや他のツールや専門会社への依頼を検討しましょう。

まとめ:ノーコード時短ローコスト開発時代の到来

GeminiによるWEBアプリ開発は、エンジニアやデザイナーがいない組織でも、時間とお金をあまりかけずに作成できる時代の到来しています。以前よりもハードルが大幅に下がっています。

現在弊社でもマーケティング支援サービスにこれらのアプリを数多く開発し、使えると判断したものについてサービスに組み込んでいます。(サービスの詳細はこちら)数に限りがありいずれ締め切りますので、興味ある方は早めに申し込んで使ってみることをお勧めします。

この記事を読んで業務で「こんなツールがあればいいのに」と感じる場面があれば、ぜひGeminiでの開発にチャレンジするきっかけになれば幸いです。思っている以上に簡単に、実用的なアプリケーションが作成できるはずです。